Le BCG, utilisé depuis des décennies en vaccinologie, s’est imposé dans le traitement du cancer de la vessie non invasif. Son emploi repose sur un protocole strict, souvent ajusté selon la tolérance et l’évolution de la maladie. Certains patients expérimentent des effets secondaires immédiats, d’autres découvrent des complications tardives, parfois inattendues.

Les recommandations médicales évoluent avec l’apparition de nouvelles alternatives en immunothérapie. Les données accumulées permettent aujourd’hui d’éclairer les choix thérapeutiques et de préciser la gestion des réactions indésirables liées au BCG.

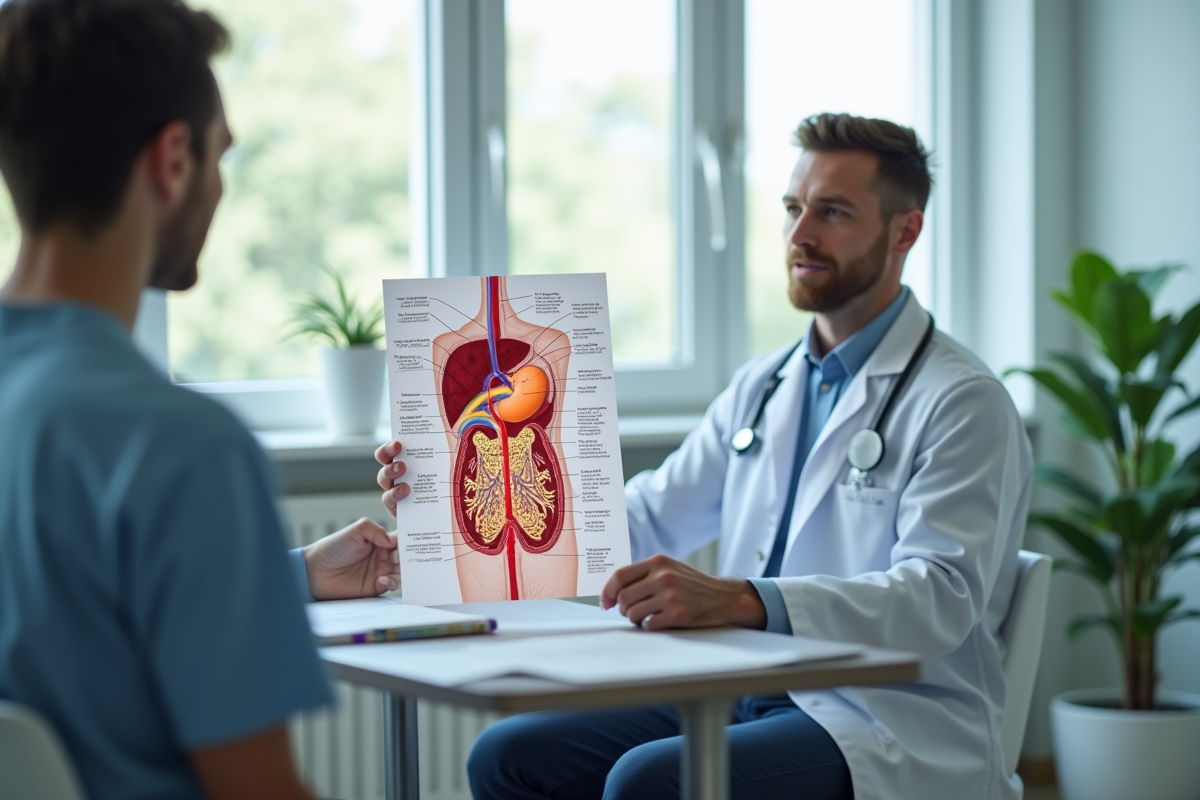

Comprendre le rôle du BCG dans le traitement du cancer de la vessie

Le bacille de Calmette et Guérin, ce nom évoque d’abord la vaccination contre la tuberculose, mais son histoire ne s’arrête pas là. En urologie, le BCG a pris une place de choix pour contrer certains cancers de la vessie non infiltrants. Depuis les années 1970, les spécialistes ont découvert une arme précieuse : injecter le BCG directement dans la vessie, par instillation, réveille une réponse immunitaire locale. Résultat : les récidives de tumeurs superficielles chutent nettement.

Le geste, minutieux, consiste à dissoudre la poudre de BCG dans du sérum physiologique, puis à administrer cette solution via une sonde urinaire. Une fois en contact avec la paroi vésicale, la réaction immunitaire démarre, attaquant les cellules cancéreuses qui auraient pu échapper à la chirurgie. Ce schéma, baptisé traitement d’entretien, alterne des séquences intensives et des phases espacées pour maintenir l’effet protecteur.

La durée du protocole varie : selon l’agressivité de la lésion et la capacité du patient à supporter le traitement, le rythme et la fréquence des instillations s’adaptent. On peut compter plusieurs semaines d’administration, étalées sous contrôle médical rapproché. Grâce à cette approche, de nombreux patients évitent une chirurgie lourde, parfois mutilante.

Le BCG, tiré d’une souche vivante atténuée de Mycobacterium bovis, incarne l’évolution de l’immunothérapie face au cancer de la vessie. Les publications scientifiques confirment : moins de rechutes, une meilleure maîtrise des tumeurs à risque intermédiaire ou élevé. Cette stratégie reste la référence, soutenue par des essais cliniques et l’expérience de terrain.

Quels sont les différents types d’immunothérapie disponibles aujourd’hui ?

L’immunothérapie a bouleversé la prise en charge du cancer de la vessie. Si la BCG thérapie domine toujours le traitement des tumeurs superficielles, d’autres options gagnent du terrain lorsque la maladie devient plus coriace ou ne répond plus au protocole initial.

Voici un aperçu des principaux leviers thérapeutiques actuellement proposés :

- Immunothérapie intravésicale par BCG : méthode historique, elle cible la muqueuse vésicale pour stimuler le système immunitaire et réduire les risques de récidive. Instillations répétées, suivies de séances d’entretien, forment la base de ce traitement.

- Anticorps monoclonaux inhibiteurs de points de contrôle : ces médicaments bloquent des protéines comme PD-1 ou PD-L1 à la surface des cellules, permettant aux défenses naturelles du patient de lutter à nouveau contre la tumeur. Des molécules telles que l’atezolizumab ou le pembrolizumab sont désormais prescrites pour les formes avancées ou métastatiques.

- Associations avec la chimiothérapie : la combinaison de médicaments immunomodulateurs et d’agents cytotoxiques vise à renforcer la réponse de l’organisme tout en attaquant directement les cellules malignes. De nombreux essais cliniques testent ces alliances dans différents contextes.

La sélection du traitement prend en compte le stade du cancer, le profil du patient et son vécu médical. Grâce aux progrès sur les biomarqueurs, la médecine s’oriente vers une personnalisation accrue. Cette diversité de solutions permet d’espérer des parcours plus adaptés, alliant efficacité et qualité de vie.

Effets secondaires du BCG : ce que les patients doivent savoir

Le traitement par BCG dans la vessie s’accompagne d’effets parfois déconcertants. La plupart des personnes traitées signalent des désagréments localisés : brûlures urinaires, envies fréquentes, douleurs dans le bas-ventre. Il n’est pas rare d’observer une hématurie, c’est-à-dire du sang dans les urines, dans les heures ou les jours qui suivent l’instillation. Généralement, ces symptômes s’atténuent spontanément en quelques jours.

Parce que le système immunitaire est sollicité, il arrive aussi qu’apparaissent une fièvre légère, une fatigue inhabituelle, voire un malaise général. Les complications sévères, elles, restent exceptionnelles : infection généralisée par le BCG, situations de choc septique, ou prostatite granulomateuse persistante. Ces réactions imposent une intervention rapide de l’équipe soignante.

Pour mieux distinguer les réactions possibles :

- Symptômes fréquents : brûlure urinaire, besoins pressants, sang dans les urines, fièvre modérée

- Symptômes rares : infection BCG généralisée, choc septique, prostatite granulomateuse

Au moindre doute, en cas de symptôme inhabituel ou qui tarde à disparaître, il faut prévenir sans attendre le médecin ou le service d’urologie. Un suivi attentif permet d’adapter le rythme des instillations, voire d’introduire un traitement spécifique, notamment à base d’antituberculeux. Le dialogue entre soignants et patients demeure fondamental pour sécuriser la prise en charge et préserver une bonne qualité de vie tout au long de l’immunothérapie intravésicale.

Mieux vivre son traitement : conseils et ressources pour les patients

L’instillation de BCG Medac dans la vessie bouscule les habitudes, mais quelques ajustements facilitent grandement le quotidien. Boire régulièrement (mais sans excès) aide à atténuer l’irritation vésicale, tandis qu’il vaut mieux éviter les boissons fortement diurétiques peu après l’instillation. Des vêtements souples réduisent la gêne ressentie, surtout en cas d’irritation pelvienne. Prendre le temps de se reposer et d’écouter son corps reste une stratégie payante, surtout lors des premières semaines de traitement.

Un point de vigilance : la fameuse carte de surveillance patient, remise dès le début du protocole. Conservez-la toujours sur vous, notamment lors de rendez-vous médicaux ou d’un passage aux urgences, elle précise la nature du traitement, la date de la dernière séance, le nom du produit (BCG Medac) et oriente les équipes en cas d’urgence.

Quelques astuces pratiques rendent le parcours plus fluide :

- Demandez à l’infirmière des conseils personnalisés pour limiter les brûlures urinaires (douche tiède, antalgiques adaptés).

- Si la fièvre persiste ou que des douleurs inhabituelles surviennent, prévenez sans attendre le service d’urologie.

- Gardez le flacon du BCG (ou une photo/étiquette) et la solution de chlorure de sodium utilisés, cela peut faciliter la prise en charge en cas de souci.

La pénurie de BCG perturbe parfois les traitements. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre centre référent sur les solutions alternatives. En France, la recherche avance pour élargir l’accès aux traitements et améliorer la tolérance de l’immunothérapie intravésicale. S’appuyer sur le soutien d’une association de patients permet d’échanger sur les difficultés du quotidien, de trouver des réponses concrètes et de traverser chaque étape avec davantage de sérénité.

Le parcours du patient traité par BCG ressemble rarement à une ligne droite. Entre avancées médicales, vigilance quotidienne et espoir renouvelé, c’est la capacité d’adaptation et la force du lien avec l’équipe soignante qui font toute la différence.